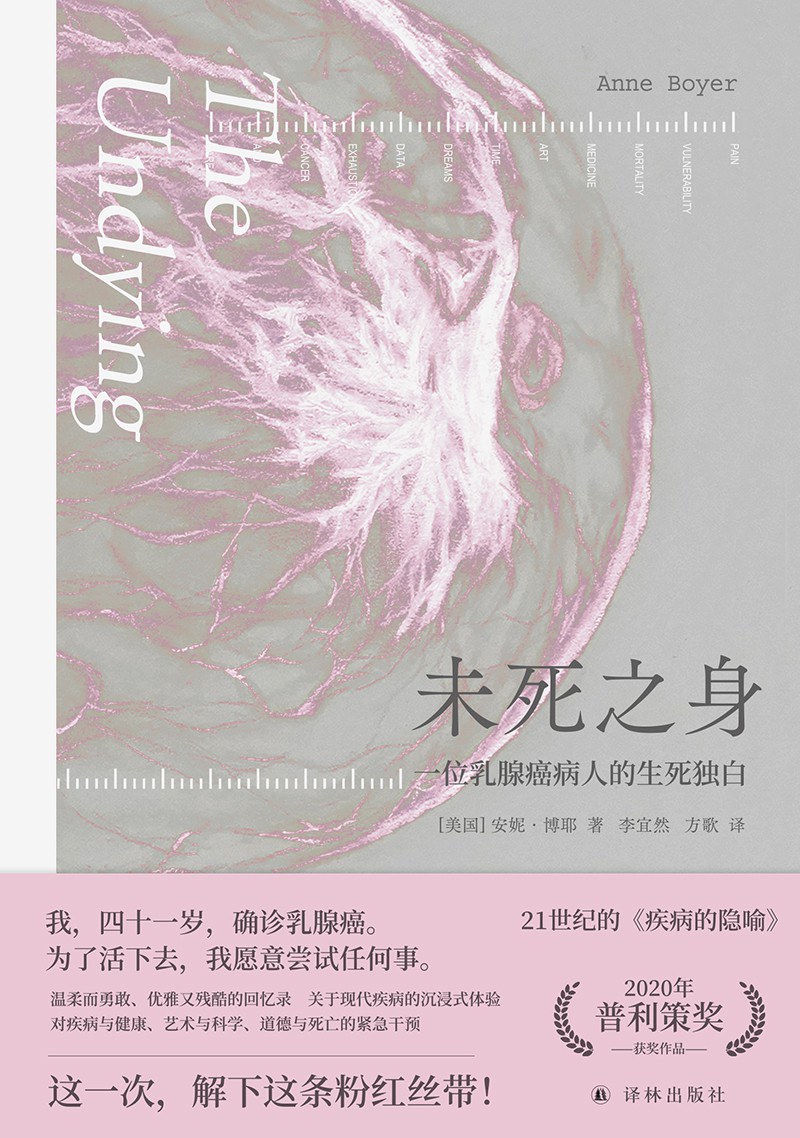

《未死之身》

加入时间:2024-06-24 09:40 访问量:4091 信息来源:

责任者:(美)安妮·博耶著

索书号:I712.5/528

在完成乳腺癌手术后,安妮·博耶写道:“我没有死,至少没有因此而死。当我眼下挨过了癌症的威胁后,女儿说我完成了不可能完成的任务,并且给自己安排了活生生的后世用来写作。癌症之后,我的写作像是得到了彻底的许可。我失去了一些神经线粒体,失去了昔日容貌,失去了许多记忆与聪明才智,失去了乐观估计五至十年的寿命,这一切都归功于医学治疗那摧枯拉朽的能量。失去这一切后,我发现自己仍是自己,甚至被摧毁成了更强烈的自己。仿佛对于人类而言,失去,才能使我们终于变得真实。”

美国诗人、散文家安妮·博耶试图将这一切记录下来,“用数年去书写数分钟,用数月书写数日,用数周书写数秒,用数日书写数小时,而那些使我失去了数年数日的短短几分钟的经历,如今看来仍然太过沉重,无法阐明”。这本书名为《未死之身:一位乳腺癌病人的生死独白》,出版后于2020年获普利策奖。

41岁那年,安妮·博耶发现自己患上乳腺癌。41岁也是桑塔格患乳腺癌的年纪——1974年,桑塔格确诊,在经过治疗后,她写下《疾病的隐喻》一书,并始终拒绝将“我”和“癌症”这两个词写进同一个句子里。她揭示了一个事实:比疾病更可怕的是围绕着疾病建构起的隐喻体系,在这一体系中,疾病会被视为个人道德缺陷的自然后果,加重病人的痛苦。

还有许多女作家也与乳腺癌抗争过。1892年,42岁的艾丽斯·詹姆斯死于乳腺癌。1960年,蕾切尔·卡森确诊,时年53岁的她正在撰写《寂静的春天》。她生前从不公开谈论自己的病情,最终于1964年病逝。夏洛特·柏金斯·吉尔曼于1932年确诊,以自杀结束生命

……

对于人类而言,癌症不仅仅是病痛,也是恐惧的来源之一。它代表着极大的未知和不稳定,还有死亡。

可贵的是,安妮·博耶还超越疾病本身,写出了更深层次的东西。在安妮看来,乳腺癌的工业致病源、资本主义巨大的营利机器……这些都被当今常见的有关乳腺癌的文学忽略了。也正因此,“仅仅书写一个人自己也许是书写死亡,但书写死亡也就是书写每一个人”。

书中的前半部分记录了安妮·博耶确认乳腺癌后的生活,她的内心经过了种种波动,从不敢置信到愤怒,再到抑郁和接受。她并不掩饰自己内心的脆弱,毕竟抗癌这条路充满未知,死亡随时可能到来。她患上的三阴性乳腺癌是乳腺癌中最凶险的类型,医生说没有特效药,所以她选择了最激进的治疗方式,接受高强度化疗,尽可能杀死身体里的癌细胞。她接受化疗的药物叫做多柔比星,毒性大到连护士都要穿防护服。还有一种化疗药叫做环磷酰胺,一战时是生化武器。之后,她接受了双乳切除手术,彻底切掉病灶。

如果仅仅如此,那么这本书就与一般的疾病抗争故事并无太大区别,但安妮·博耶在后半部分揭露了癌症群体面对的社会问题。每个抗癌博主的视频评论区里,总是充满各种奇怪药物的广告。癌症患者被精准营销,终日被冥想练习、发酵茶和生酮饮食等打扰。医药企业的药效宣传实际上不负责任,医保制度也难言完善,种族歧视影响着医疗资源分配……还有投机者以诈骗方式消费癌症患者的苦难,比如有人申请科研经费却伪造病例数据,有人冒充患者在教堂诈骗,有慈善组织中饱私囊……同时,患者的社会关系也会随之消亡,朋友、爱人、同事甚至仇敌都会选择离开,因为“你的疾病对他们来说太难处理”。患者还会面对家庭的问题,许多女性遭遇离婚、另一半的出轨和虐待。此外,治疗过程意味着对身体的巨大伤害,会影响患者的阅读、语言和记忆等各种能力,生活中充满各种不便。

因此,安妮·博耶写道:“我不愿但必须接受的是,癌症荒诞得类似犯罪的单一特性,意味着任何与它相关的作品都像是呈堂证供。人们批判这供词是否真实,是否有使用价值,情感是否深刻,却很少评论其形式,但形式才是它真正的驱动与躁动,记录着一场为了求知而展开的斗争,求到的若不是真相,便是与真相矛盾的弥天大谎。”

安妮认为人们通常将疾病视为一种技术问题,一旦被诊断出某种疾病,就会将自己交给看似最理性的医学。但她以利刃般的文字揭露,生病之后,我们同样要面对权力、性别、阶级等各种体验,这并不仅仅是一个技术问题。

至于权力如何介入人的身体,如何规训身体,或许可以从福柯的《临床医学的诞生》中得到答案:“想要治疗自己所患的疾病,必须有其他人利用他们的知识资源和怜悯加以干预,一个病人只能在社会里治疗他的疾病,因此把某人的疾病变成他人的经验,使痛苦展示出来,这样做是公正的。病人暂时不是一位公民了,他沦为某种疾病的历史。”

安妮·博耶成功活了下来,并继续书写,试图解答癌症背后的社会问题。

毕竟,“仅仅书写一个人自己也许是书写死亡,但书写死亡也就是书写每一个人”。

(转自《中华读书报》,作者:叶克飞)